MEMORIES OF RACISM

Depuis une dizaine d’années, grâce à de nombreux mouvements sociaux, notamment Black Lives Matter, les discussions à propos du racisme ont pris de l’ampleur dans les débats publics, par exemple dans les médias, sur les réseaux sociaux ou dans les discours politiques. Ces discussions permettent un questionnement nouveau sur le racisme dans le présent et le passé de la Suisse, notamment en soulignant ses aspects structurels (1). Elles sont aussi nécessaires afin de sortir du mythe de la neutralité helvétique dans l’entreprise coloniale et de faire face à ce pan, souvent occulté, de l’histoire de notre pays.

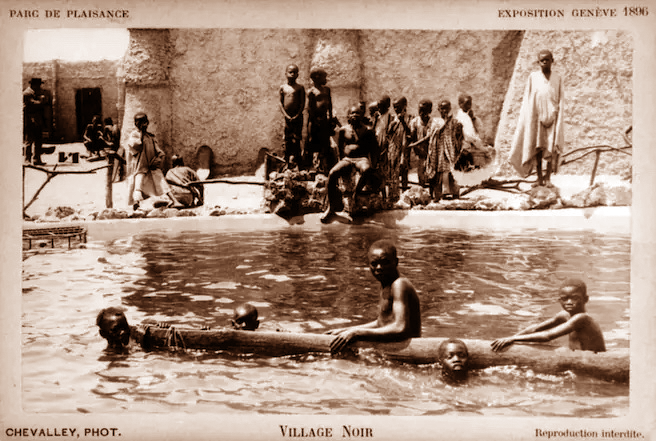

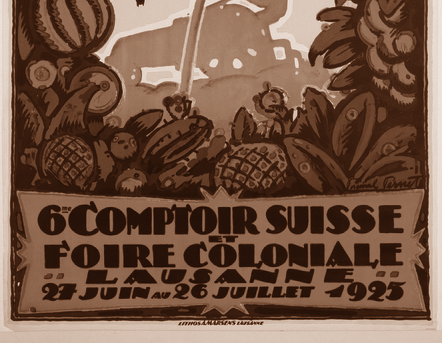

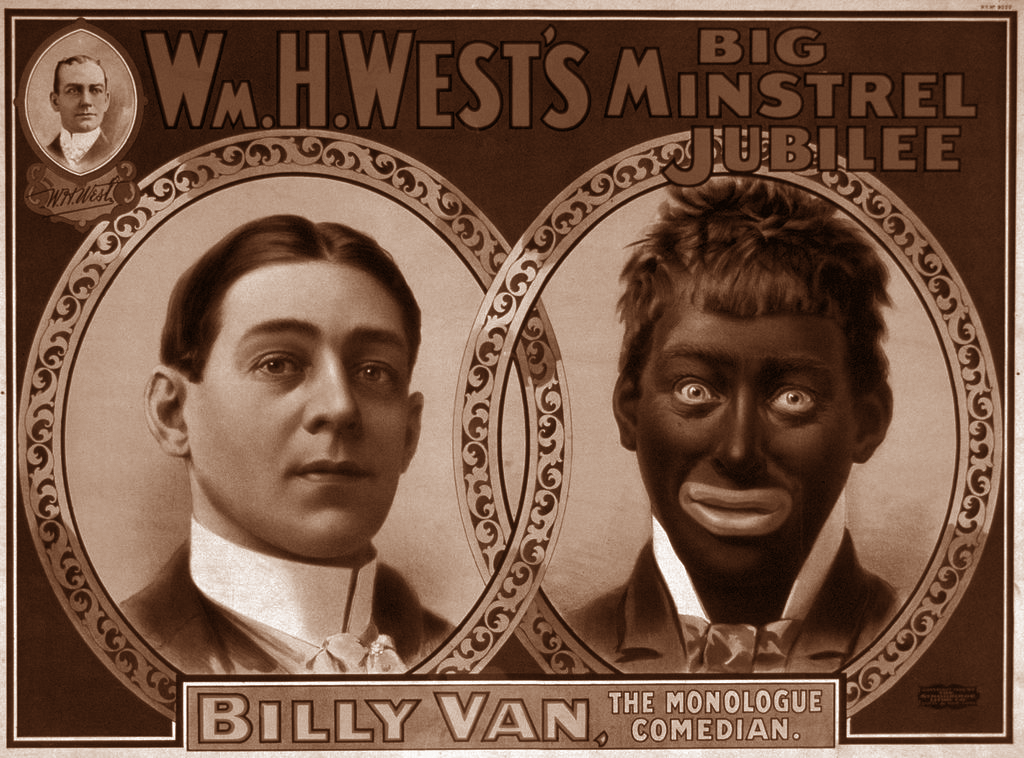

Au fil des siècles, des théories scientifiques, des initiatives politiques et diverses pratiques ont banalisé voire naturalisé la différentiation et hiérarchisation entre les humain·e·s et ainsi, ont renforcé l’idéologie raciste qui perdure encore largement dans nos sociétés contemporaines. Quels imaginaires ont façonné nos perceptions de l’« autre » et comment peuvent-ils mener à des pratiques discriminatoires ?

MAPPING

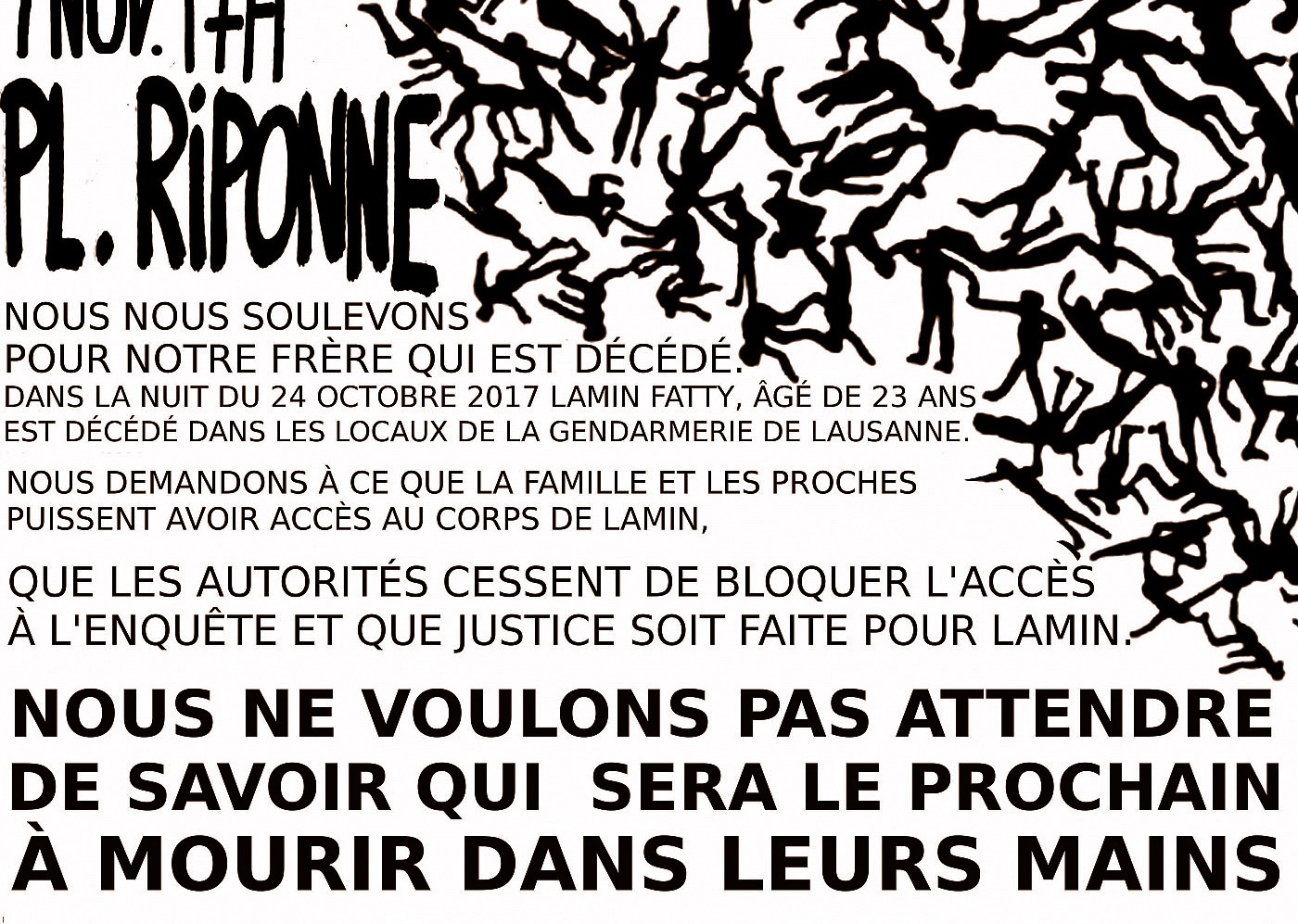

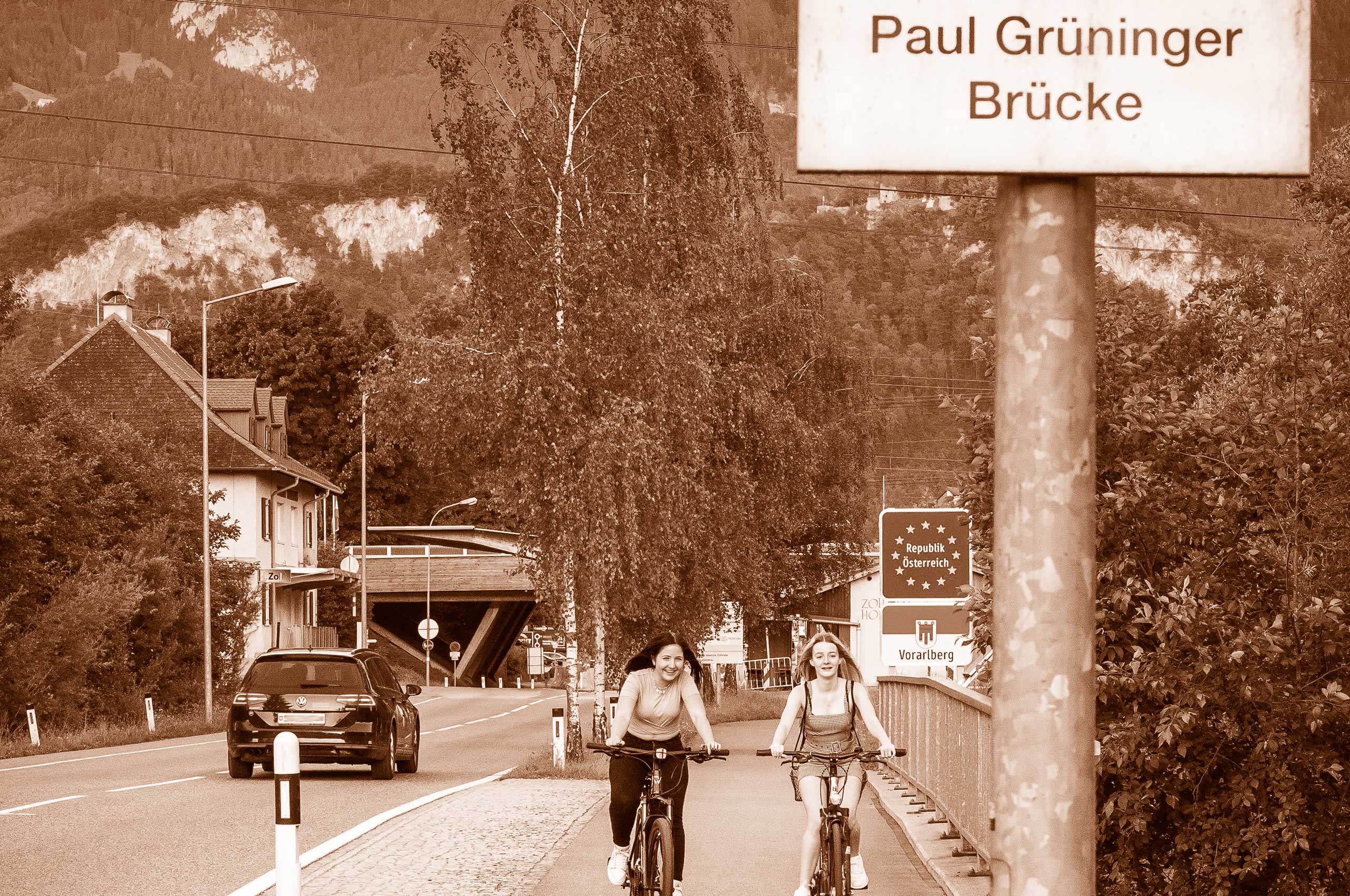

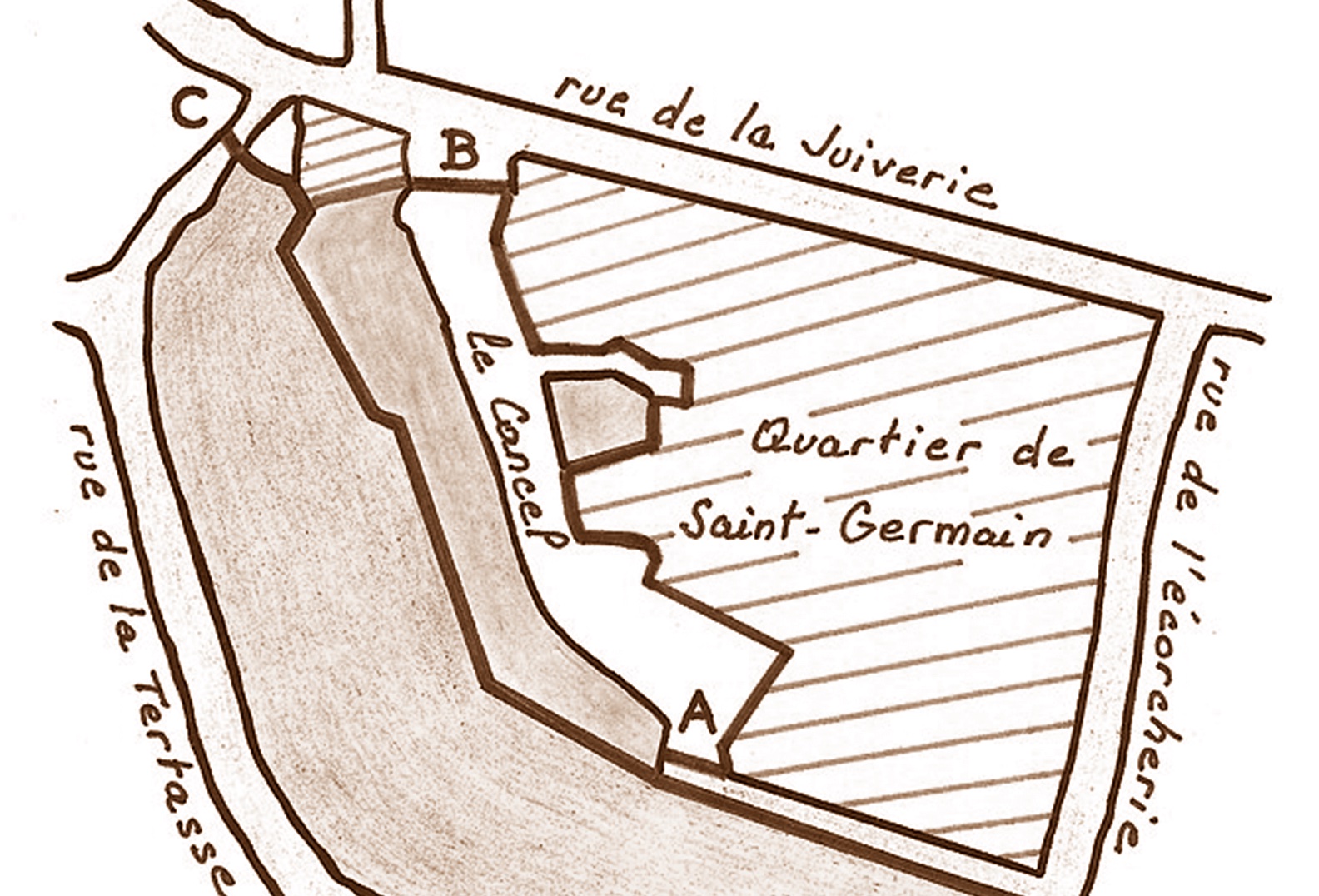

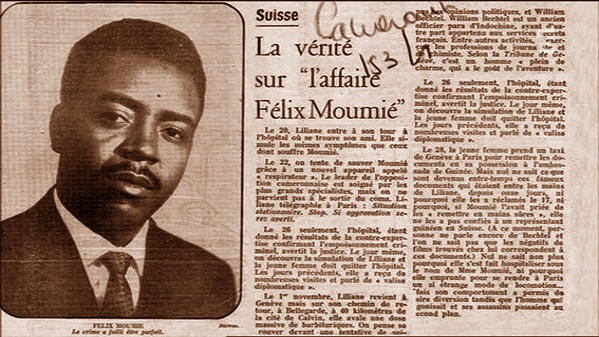

La cartographie « Memories of racism » en Suisse romande a recensé 28 lieux qui ont un lien avec l’histoire du racisme, soit parce qu’ils commémorent des personnages ou événements qui ont contribué à l’histoire coloniale ou à propager des thèses racistes, soit parce que des actes ou événements racistes s’y sont déroulés. Pour ces 28 lieux, de courtes notices ont été réalisées et contiennent des informations résumées à propos de ces personnages, événements ou thématiques. Lorsque cela est possible, les notices mentionnent également des initiatives – citoyennes, artistiques, militantes, politiques, etc. – qui ont soulevé la problématique du racisme en Suisse. Les notices proposent aussi quelques ressources – articles, livres, podcasts, etc. – qui permettent d’approfondir ces sujets.

En rendant visible les actes et les idées racistes d’hier et d’aujourd’hui, cette cartographie permet de prendre conscience que le racisme fait partie de l’histoire de la Suisse et que cet héritage a une grande influence sur nos manières de penser et d’agir dans le présent. Le premier pas de la lutte contre le racisme, c’est prendre conscience de son existence.

Pour toute remarque ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter en nous écrivant à l’adresse contact@enroute.ch.

(1) Le Service de lutte contre le racisme (SLR) propose la définition suivante de "discrimnation strucutrelle/racisme structurel" : "La notion de discrimination structurelle désigne une forme d’exclusion et de discrimination d’un groupe donné qui, s’étant progressivement développée dans la société et étant considérée comme « normale », n’est pas forcément remise en cause ni même perçue par ceux qui la pratiquent." Lire les définitions du SLR.